カーテンは洗濯して部屋干しでOK? 室内・ベランダでの干し方ガイド

カーテンは部屋の印象を左右するだけでなく、ホコリや花粉、生活臭などが付着しやすい場所です。定期的な洗濯で清潔さを保つことは、見た目の改善だけでなく、アレルギー対策やカビ予防にも繋がります。ここでは、自宅でできるカーテンの洗濯方法から、部屋干しとベランダ干しのそれぞれのカーテンの干し方について詳しく解説します。

カーテン洗濯の基本

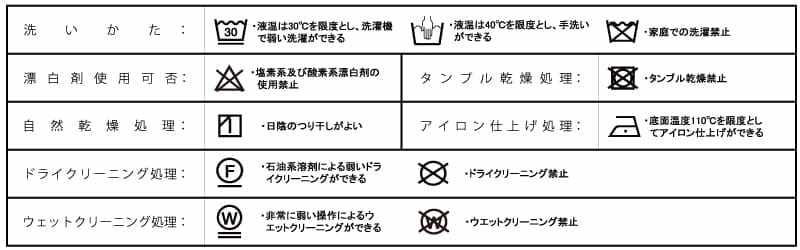

カーテンを自宅で洗濯することで、ホコリや花粉、カビなどを取り除き、部屋の空気をきれいに保つことができます。カーテンの洗濯は、素材や種類によって適切な方法が異なります。洗濯表示を必ず確認し、自宅で洗濯できるか、どのような洗い方が適しているかを確認することが重要です。

洗う前の準備

カーテンを洗濯する前に、いくつかの準備を行うことで、洗濯の効果を高め、カーテンを傷めるのを防ぐことができます。まず、カーテンレールからカーテンを取り外し、付いているフックを全て外しましょう。

フックは洗濯中にカーテンを傷つけたり、洗濯機を故障させたりする原因となることがあります。また、カーテンに付着している大きなホコリやゴミは、掃除機やはたきなどを使ってあらかじめ取り除いておくと、洗濯の際に汚れが落ちやすくなります。目立つシミや汚れがある場合は、洗濯機に入れる前に部分的に前処理をしておくことも効果的です。例えば、カビの場合はカビ取り剤を、シミの場合はシミ抜き剤を使用するなど、汚れの種類に合わせた方法で対処しましょう。

これらの下準備を丁寧に行うことで、カーテンをよりきれいに洗濯することができます。

洗濯表示の確認

カーテンを洗濯する上で最も重要なのが、洗濯表示の確認です。洗濯表示はカーテンの裏地の上部や下部、または芯地の内側に付いていることが多いです。この表示を確認することで、自宅で洗濯が可能か、手洗いのみか、水洗い不可かを知ることができます。水洗い不可の表示がある場合は、自宅での洗濯は避け、クリーニング店に依頼しましょう。また、洗濯機で洗える場合でも、水温の上限や弱い水流での洗濯が推奨されていることもあります。

「桶に手」のマークは手洗いが可能であることを示し、「桶にバツ」のマークは水洗い不可を示しています。数字が入った桶のマークは洗濯に使える水の最高温度を表しています。これらの洗濯表示を正しく理解し、カーテンの素材に適した洗い方を選ぶことが、カーテンを傷めずにきれいに保つために不可欠です。特にデリケートな素材や特殊な加工が施されているカーテンの場合は、表示に注意し、最適な方法を選びましょう。

洗濯機での洗い方

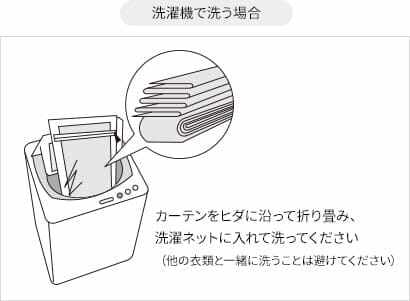

多くのカーテンは自宅の洗濯機で洗濯することができますが、カーテンを傷めないためにはいくつかのポイントがあります。まず、カーテンを屏風状にたたんでから大きめの洗濯ネットに入れましょう。これにより、洗濯中の絡まりや型崩れを防ぐことができます。洗濯機の設定は、カーテンの素材や洗濯表示にもよりますが、「おしゃれ着コース」や「ドライコース」など、水流の弱い設定を選ぶのがおすすめです。

水量はカーテンが十分に浸るように最大に設定し、水温は常温または30度以下のぬるま湯が良いでしょう。洗剤は、色落ちや生地の傷みを防ぐために、中性洗剤の使用が推奨されます。蛍光剤や漂白剤の入っていないものを選ぶとさらに安心です。一度にたくさんのカーテンを洗濯機に入れすぎると、洗濯効果が落ちたり洗濯機に負担がかかったりするため、1~2枚程度に分けて洗うのが良いでしょう。適切なコースと洗剤を選び、優しく洗うことを心がけましょう。

手洗いの方法

デリケートな素材のカーテンや、洗濯機で洗うのが不安な場合は、手洗いを行うことでカーテンへのダメージを最小限に抑えることができます。手洗いの際は、まず浴槽や大きなたらいに30度以下のぬるま湯を張り、おしゃれ着用の中性洗剤を溶かして洗濯液を作りましょう。

カーテンを洗濯液に浸し、10分ほどつけ置きすることで、汚れが浮きやすくなります。その後、生地を傷めないように優しく押し洗いします。ゴシゴシこすったり、強くもみ洗いしたりすると、型崩れや生地の傷みの原因となるため避けましょう。汚れが落ちたら、水を入れ替えて泡が出なくなるまで十分にすすぎます。すすぎが終わったら、強く絞らずに上から押して水分を抜くように軽く脱水します。手洗いは時間と手間はかかりますが、大切なカーテンを丁寧に洗いたい場合に適した方法と言えます。

カーテンの干し方

カーテンの洗濯が終わったら、正しく干すことがシワを防ぎ、きれいに仕上げるために重要です。カーテンの干し方にはいくつか方法がありますが、カーテンの素材や厚み、干す場所に合わせて適切な方法を選びましょう。早く乾かすためのコツも活用することで、効率的にカーテンを乾かすことができます。

カーテンの吊り干しとは

カーテンの吊り干しとは、洗濯物をハンガーや物干し竿に吊り下げて乾かす一般的な方法です。カーテンの場合は、その形状を活かしてカーテンレールや物干し竿に直接吊り下げて干すのが一般的です。この干し方には、カーテン自体の重みでシワが伸びやすいという利点があります。特に洗濯後のカーテンは水分を含んで重くなっているため、吊り干しすることで自然にシワが軽減され、アイロンがけの手間を省くことができます。

吊り干しは、カーテンを広げた状態で干せるため、空気の通りが良く、比較的早く乾かすことが可能です。カーテンの素材によっては日陰での吊り干しが推奨されている場合もあるため、洗濯表示を確認し、適切なカーテンの干し方を選びましょう。

カーテンレールでの干し方

洗濯後のカーテンの干し方として最も手軽なのが、カーテンレールにそのまま吊るして干す方法です。脱水が終わったカーテンを洗濯機からすぐに取り出し、フックを取り付け直して、元のカーテンレールに掛けましょう。この方法の最大の利点は、カーテンの重みを利用してシワを伸ばせる点と、特別な道具を用意する必要がない点です。

洗濯物を干すスペースがない場合でも、窓際に干すことができます。カーテンレールに干す際は、窓を開けて風通しを良くすることが重要です。可能であれば、部屋の対角線上の窓も開けて空気の通り道を作ると、より早く乾きます。

ただし、厚地のカーテンなど重さがある場合は、カーテンレールに負担がかかる可能性があるので注意が必要です。また、窓の近くに干すため、事前に窓やサッシを掃除しておくと、洗濯物に汚れが付着するのを防げます。カーテンレールでのカーテンの干し方は、手軽さとシワの伸びやすさから多くの方に選ばれています。

厚地カーテンを干す際の注意点

洗濯後のカーテンの干し方として最も手軽なのが、カーテンレールにそのまま吊るして干す方法です。脱水が終わったカーテンを洗濯機からすぐに取り出し、フックを取り付け直して、元のカーテンレールに掛けましょう。この方法の最大の利点は、カーテンの重みを利用してシワを伸ばせる点と、特別な道具を用意する必要がない点です。

厚地のカーテン(ドレープカーテン)は生地がしっかりしている分、水分を含むとかなりの重さになります。そのため、カーテンの干し方としてカーテンレールに直接吊るして干す場合は、カーテンレールに負担がかかりすぎないように注意が必要です。

特に古いカーテンレールや強度が低いと思われる場合は、カーテンの重みでレールが歪んだり、外れたりする可能性があります。厚地のカーテンを干す際は、可能であれば物干し竿など、より安定した場所に干すことを検討しましょう。もしカーテンレールに干す場合は、一度に複数枚を掛けすぎないようにしたり、カーテンの重みが分散されるように干し方を工夫したりすることが大切です。

また、厚地のカーテンは乾くのに時間がかかるため、風通しを良くし、湿気がこもらないようにすることもカビの発生を防ぐ上で重要になります。室内で干す場合は、除湿器や扇風機を併用して乾燥を促進させる工夫を取り入れましょう。

レースカーテンと厚地カーテンを分けて洗う理由

レースカーテンと厚地カーテンは、素材や厚みが異なるため、まとめて洗濯するといくつかの問題が生じることがあります。レースカーテンは薄くデリケートな素材が多く、厚地カーテンと一緒に洗うと、厚地カーテンの重みや摩擦によって生地が傷んだり、破れたりする可能性があります。また、色移りを防ぐためにも、特に色が濃い厚地カーテンと白いレースカーテンは分けて洗濯するのが安心です。さらに、脱水時間もそれぞれに適した長さが異なります。

レースカーテンは短時間で十分な脱水ができることが多いですが、厚地カーテンはより多くの水分を含むため、脱水に時間がかかる場合があります。洗濯物をまとめて洗うと、それぞれの素材に最適な洗い方や脱水時間を設定するのが難しくなります。これらの理由から、レースカーテンと厚地カーテンは分けて洗濯し、それぞれの特性に合った方法で洗い、カーテンの干し方も含めて行うことで、生地を傷めずにきれいに保つことができます。

物干し竿での干し方

物干し竿を使ってカーテンを干す方法は、特に厚地のカーテンや、一度に複数の洗濯物を干したい場合に適しています。ベランダや庭に物干し竿がある場合は、屋外で干すことで風通しが良く、早く乾かすことができます。物干し竿に干す際は、カーテンを広げた状態で掛けることで、シワになりにくく、空気の通り道ができて効率的に乾かすことが可能です。

物干し竿が1本の場合は、カーテンをM字型になるように掛けると、生地と生地の間に隙間ができて風が通りやすくなります。2本の物干し竿がある場合は、それぞれの竿にカーテンを掛けることで、より広げて干すことができ、乾燥時間を短縮できます。屋外で干す場合は、直射日光による色あせを防ぐために、可能であれば日陰を選んで干しましょう。

また、風でカーテンが飛ばされないように、洗濯ピンチなどで数カ所固定しておくと安心です。物干し竿でのカーテンの干し方は、安定感があり、厚地のカーテンでも安心して干せるメリットがあります。

物干し竿への掛け方

物干し竿にカーテンを干す際は、いくつかの掛け方を試すことで、より効率的に、そしてきれいに乾かすことができます。基本的な物干し竿へのカーテンの干し方は、カーテンを広げてそのまま竿に掛ける方法です。この際、カーテンの上部と下部が均等になるように調整すると良いでしょう。もし物干し竿が1本の場合は、カーテンを横から見てM字型になるように掛ける「M字干し」がおすすめです。

カーテンの中央部分をたるませて掛けることで、生地と生地の間に空間が生まれ、風通しが良くなり乾きやすくなります。特に厚地のカーテンを干す際に効果的です。2本の物干し竿がある場合は、それぞれの竿にカーテンを掛けて完全に広げた状態で干すことができ、これが最も早く乾く方法と言えます。風が強い日は、洗濯物が飛ばされないように、カーテンの端や中央部分を洗濯ピンチでしっかりと固定しましょう。物干し竿でのカーテンの干し方を工夫することで、乾燥時間を短縮し、シワを防ぐことができます。

カーテンを早くきれいに乾かすコツ

カーテンを洗濯した際に、できるだけ早くきれいに乾かしたいと考える方は多いでしょう。乾かす時間を短縮し、シワなく仕上げるためには、いくつかのコツがあります。これらのポイントを押さえることで、効率的にカーテンを乾燥させることができます。

半濡れ状態で干す

カーテンをシワなくきれいに乾かすためのコツの一つに、「半濡れ状態で干す」という方法があります。これは、完全に脱水せず、適度な水分を含んだ状態でカーテンを干すことで、カーテン自体の重みを利用して自然とシワを伸ばすというものです。脱水時間が長すぎると生地の水分が抜けすぎてしまい、シワがつきやすくなります。

目安としては、洗濯機での脱水時間を10秒から30秒程度に設定し、カーテンから水滴がポタポタと垂れない程度に水分が残っている状態が良いとされています。この半濡れ状態でカーテンレールや物干し竿に吊るすと、水分の重みで生地が引っ張られ、シワが伸びやすくなります。ただし、水分が多すぎると床が濡れたり、乾くまでに時間がかかりすぎたりしてカビの原因になることもあるため、水分量の調整が重要です。

洗濯物の種類や生地の厚みによって適切な脱水時間は異なるため、様子を見ながら調整してみてください。このカーテンの干し方を実践することで、アイロンがけの手間を減らし、きれいに仕上げることが期待できます。

短い脱水時間

カーテンの洗濯において、シワを防ぎきれいに仕上げるためには、脱水時間を短く設定することが非常に重要です。脱水時間が長すぎると、カーテン生地に含まれる水分が過剰に失われ、繊維が絡まりやすくなり、その結果、深いシワができてしまうことがあります。特にデリケートな素材のカーテンや、形態安定加工が施されていないカーテンでは、シワがつきやすいため注意が必要です。

目安としては、レースカーテンで10秒程度、厚地のカーテンでも30秒程度のごく短い時間で十分とされています。洗濯機から取り出した際に、水滴が滴るような状態でも問題ありません。この適度な水分が、カーテンを干す際にその重みでシワを自然に伸ばす効果をもたらします。短い脱水時間で洗濯物をすぐに取り出し、速やかにカーテンの干し方へと移行することで、シワの発生を最小限に抑え、乾燥後のアイロンがけの手間を減らすことができます。

シワを伸ばす工夫

カーテンを干す際に少し工夫するだけで、シワを効果的に伸ばし、アイロンがけの手間を減らすことができます。カーテンをカーテンレールや物干し竿に吊るしたら、まずカーテン全体の形を整え、縫い目に沿って手で軽く引っ張り、シワを伸ばしましょう。特に裾の部分は重みでシワが伸びやすいですが、上部やサイドのシワも丁寧に手で伸ばしておくと仕上がりがきれいになります。

また、カーテン全体を軽くたたくことで、生地の繊維が整い、シワが伸びやすくなる効果も期待できます。さらに、干している間に霧吹きで軽く湿らせてからシワを伸ばすという方法も有効です。カーテンの素材によってはアイロンが使用できる場合もありますが、洗濯表示を必ず確認し、適切な温度で当て布をして行うようにしましょう。これらのカーテンの干し方におけるシワ伸ばしの工夫を取り入れることで、より美しい状態でカーテンを乾かすことができます。

プリーツを整える

特にドレープカーテンなど、ヒダ(プリーツ)があるタイプのカーテンは、洗濯後にこのプリーツをきれいに整えることが、美しい仕上がりを保つために重要です。カーテンをカーテンレールや物干し竿に吊るしたら、乾く前にプリーツの形を手で整えましょう。プリーツに沿って生地をつまむようにして、均等な間隔になるようにヒダを作ります。

形状記憶加工が施されているカーテンであれば、比較的簡単に元のプリーツに戻りやすいですが、そうでない場合は丁寧に整える必要があります。プリーツを整えたら、洗濯ばさみを使ってプリーツの山と谷を固定しておくと、乾いたときにきれいな形状が保たれます。ただし、洗濯ばさみの跡がつかないように、厚紙や布を挟むなどの工夫をすると良いでしょう。プリーツを整えてからカーテンの干し方をすることで、カーテン本来の美しいドレープを再現し、窓辺をすっきりと見せることができます。

乾燥機は避けるべき理由

洗濯の手間を省くために乾燥機を使いたいと考えるかもしれませんが、カーテンの乾燥に乾燥機を使用することは、一般的に避けるべきとされています。その主な理由は、乾燥機の高温や強い回転がカーテンの生地を傷めたり、縮ませたりする可能性が高いからです。

特に天然素材やデリケートな合成繊維で作られたカーテンは、熱に弱く、乾燥機にかけると縮みや型崩れ、色あせの原因となることがあります。また、形状記憶加工が施されているカーテンも、乾燥機の熱によって加工が損なわれる可能性があります。カーテンはサイズが大きく、乾燥機の中で絡まりやすく、均一に乾きにくいという問題もあります。これらの理由から、カーテンは乾燥機を使用せず、自然乾燥させるカーテンの干し方が推奨されています。

半濡れ状態で吊るして干すなど、シワを防ぎながら乾かす工夫を取り入れることで、乾燥機を使わずにきれいに仕上げることが可能です。もし乾燥機を使用する場合は、必ず洗濯表示を確認し、低温設定やデリケートコースがあれば、短時間だけ利用するなど慎重に行う必要があります。

室内でカーテンを干す際のポイント

雨の日や花粉の時期など、屋外にカーテンを干すのが難しい場合は、室内で干すことになります。室内でカーテンを干す際には、効率的に乾かすための工夫や、湿気によるカビの発生を防ぐための対策が必要です。いくつかのポイントを押さえることで、室内でも快適にカーテンを乾かすことができます。

部屋干しに適した場所

室内でカーテンを干す際は、できるだけ早く乾かすために、干す場所選びが重要になります。最も適しているのは、風通しが良く、湿気がこもりにくい場所です。窓を開けて換気ができる部屋の窓際や、空気の流れがある廊下などが良いでしょう。窓際に干す場合は、カーテンレールにそのまま吊るしてカーテンの干し方ができるため、手間も省けます。

ただし、直射日光が当たる場所だとカーテンが色あせる可能性があるため、レースのカーテンなどで適度に遮光するか、日差しが弱い時間帯を選んで干すなどの配慮が必要です。

また、浴室乾燥機がある場合は、浴室を乾燥スペースとして利用するのも効果的です。クローゼットの中や、物の多い部屋など、空気の循環が悪い場所での部屋干しは、乾きが悪くなるだけでなく、湿気がこもりカビが発生しやすくなるため避けましょう。できるだけスペースを確保し、カーテンが広げられる場所で干すことが、効率的な部屋干しのポイントです。

室内での空気循環

室内でカーテンを干す際に、洗濯物を効率的に乾かし、カビの発生を防ぐためには、空気の循環を良くすることが非常に重要です。部屋を閉め切ったままカーテンを干すと、室内の湿度が上昇し、洗濯物が乾きにくくなるだけでなく、カビの繁殖しやすい環境を作り出してしまいます。

窓を2カ所以上開けて部屋に空気の通り道を作ることで、湿った空気を外に排出し、新鮮な空気を取り込むことができます。対角線上にある窓を開けると、より効果的な換気が行えます。また、換気扇を回したり、扇風機やサーキュレーターを使って洗濯物に直接風を当てたりすることも、空気の循環を促進し、乾燥時間を短縮するのに役立ちます。

扇風機やサーキュレーターの首を振る設定にして、カーテン全体に風が行き渡るようにすると、より均一に早く乾かすことができます。これらの方法で積極的に空気循環を促すことで、室内でのカーテンの干し方でも、カビや生乾き臭の発生を抑えながら快適に乾燥させることができます。

除湿器や扇風機の活用

室内でのカーテンの干し方において、乾燥を早め、カビや生乾き臭を防ぐためには、除湿器や扇風機を積極的に活用するのが効果的です。除湿器を使用すると、室内の湿気を効率的に取り除くことができるため、洗濯物が早く乾き、湿気によるカビの発生を抑えることができます。特に湿度が高い季節や、窓を開けて換気することが難しい状況で役立ちます。

扇風機やサーキュレーターは、室内の空気を循環させ、洗濯物に風を当てることで水分を蒸発させるのを助けます。洗濯物の近くに設置し、首を振る設定にして風が全体に行き渡るようにすると、より効率的に乾かすことができます。除湿器と扇風機を併用すると、さらに効果が高まります。除湿器で湿度を下げつつ、扇風機で風を当てることで、洗濯物をより早く、そしてムラなく乾かすことが可能です。

これらのアイテムを上手に活用することで、室内でのカーテンの干し方でも、快適な乾燥環境を作り出し、カビなどのトラブルを防ぐことができます。。

ベランダでカーテンを干す際のポイント

カーテンレールの色は、お部屋全体の雰囲気に大きく影響します。 単にカーテンを吊るすだけでなく、インテリアの一部として色選びも楽しみましょう。壁の色やカーテンの色、インテリアスタイルに合わせて選ぶことで、統一感のある空間を演出できます。

ベランダ干しのメリット

ベランダでカーテンを干す最大のメリットは、自然の力である太陽光と風を利用して効率的に洗濯物を乾かせる点です。屋外は室内よりも風通しが良く、太陽の光にも当たるため、洗濯物が早く乾きやすい環境と言えます。カーテンのような大きな洗濯物も、広げて干すスペースを確保しやすいため、シワになりにくく、きれいに乾かすことができます。

また、屋外で干すことで、室内干しで気になる湿気の上昇を抑えることができ、カビや生乾き臭の発生リスクを減らすことができます。太陽光には殺菌効果も期待できるため、衛生的に乾かしたい場合にもベランダ干しは有効です。これらの点から、天候が許す限り、ベランダでのカーテンの干し方は非常に有効な選択肢となります。

ベランダ干しの注意点

ベランダでカーテンを干す際には、いくつか注意すべき点があります。まず、屋外に干すことで、花粉や排気ガス、PM2.5などの汚れがカーテンに付着する可能性があります。特に花粉の時期や交通量の多い場所に住んでいる場合は、これらの外部からの汚れが付着しやすい環境と言えます。また、直射日光に長時間当てすぎると、カーテンの素材によっては色あせや劣化の原因となることがあります。

デリケートな素材や濃い色のカーテンを干す際は、可能であれば日陰を選んだり、レースのカーテンなどで覆ったりして直射日光を避けましょう。風が強い日は、カーテンが飛ばされたり、物干し竿から落ちたりする危険性があります。洗濯ピンチなどでしっかりと固定することが重要です。さらに、屋外で干している間に鳥の糞などで汚れてしまう可能性もゼロではありません。これらの注意点を考慮し、天候や環境に合わせてベランダでのカーテンの干し方を行うようにしましょう。

おすすめ記事

カーテン・その他の商品カテゴリで探す

ジャストカーテンの店舗をご利用の

方はこちら

約1000種類の実物大サンプルを展示、無料サンプル貸出し、無料見積り、出張採寸施工対応、各メーカー商品も取り扱っております。

ジャストカーテンへのお問い合わせ

カーテンのプロに無料でご相談いただけます。お気軽にお問合せください。

-

tel.073-462-3730

09:00~18:00

-

メールで

詳細を見る

お問い合わせ -

LINEで

詳細を見る

お問い合わせ -

店舗への

詳細を見る

お問い合わせ

ジャストカーテンが選ばれる

5つの理由

-

01

リーズナブルな均一価格

生地の調達から縫製・販売まで、自社で行うので約1,000種類を安価にご提供。

-

02

無料生地サンプルで安心

生地の色味や質感を購入前に確認いただけます。

-

03

最短2日の短納期

国内最大の縫製工場直営だから、お急ぎの注文にも対応できます。

-

04

100万窓の実績

一般のご家庭はもちろん、高級ホテルやオフィス、商業施設などにも多数納入の実績。

-

05

出張 採寸/取り付け

直営店舗では、自社専門スタッフによる出張採寸・施工サービスも行っております。